Durante quince años, bendijo los alimentos de los generales, pero entre rezos y aleluyas, tejía un conjuro de engaños que hizo desaparecer motocicletas como si fueran almas al cielo.

Por Valentina Garcia

Reportando desde Santiago

En Santiago de los Caballeros ocurrió un suceso que trastocó la calma aparente de uno de los bastiones más impenetrables de la seguridad de República Dominicana. En el interior del Comando Cibao Central de la Policía, ese refugio que se alza solemne entre las colinas y el bullicio urbano, se desplegó una trama digna de los relatos más insospechados: varias motocicletas, cautivas tras operativos policiales, se desvanecieron como espectros bajo la mirada de sus propios custodios.

Dicen que fue el pastor.

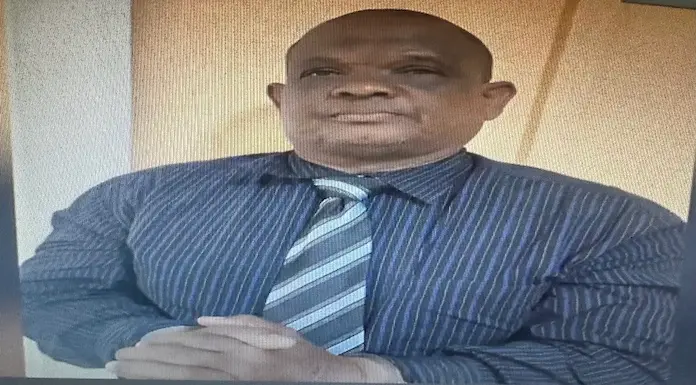

Un hombre de sesenta años, de voz serena y manos de santidad, conocido por los agentes no solo por su nombre de bautismo —Guillermo Antonio Vásquez— sino por el título celestial que él mismo se atribuyó: el pastor de la zona Sur.

Durante más de tres lustros, caminó por los pasillos del cuartel como quien camina por su propia iglesia: con respeto, con familiaridad, con esa leve aura de intocable que solo poseen los que visten sotana invisible. Bendijo los víveres de los altos mandos, ofreció plegarias por la paz del país y enseñó a los policías a cerrar los ojos con fervor… justo cuando más debían mantenerlos abiertos.

Fue así como empezó la misa negra.

Mientras los agentes oraban —ojos cerrados, manos unidas, almas confiadas—, el pastor enviaba a un cómplice al parqueo del comando, donde las motocicletas incautadas en operativos policiales dormían el sueño quebrado de lo prohibido. Ahí, en medio del silencio litúrgico, se copiaban números de chasis con la precisión de un escribano antiguo.

Con los datos robados, Vásquez se dirigía a la Dirección General de Impuestos Internos como si la burocracia fuera también parte de su parroquia. Obtenía certificaciones a nombre de propietarios verdaderos —aunque ausentes, ignorantes o quizá ficticios— y regresaba al cuartel como mediador de almas motorizadas. Presentaba los documentos como ofrendas legales y salía, con la bendición de los propios agentes, montado en las motocicletas que desaparecían sin ruido ni rastro, como si las hubiera tragado el mismo cielo.

Durante semanas, las motocicletas se evaporaban. Primero una, luego otra. Las alarmas se encendieron cuando el comandante general, Juan Bautista Jiménez Reinoso, descubrió que las estadísticas no cuadraban y que los rezos ya no protegían a sus unidades.

Fue entonces que, tras un rezo mal dicho o una sospecha llegada en forma de pesadilla, los sabuesos de la División de Investigación de Vehículos comenzaron a hurgar entre archivos, chasis y sombras. Y lo encontraron. No en una cueva ni en la selva urbana, sino en el propio altar del comando, como un ángel caído atrapado entre los mismos muros que le dieron refugio.

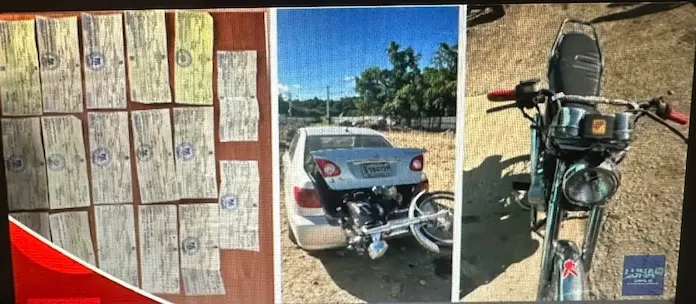

Tenía consigo dos motocicletas negras como la noche del delito, ambas marca BENYE, modelo CG-150. Una dormía dentro del baúl de un Toyota Corolla LE, vehículo que parecía más ataúd que carro. La otra esperaba su turno para huir, quizás al sur o quizás al más allá. También llevaba consigo 17 matrículas que los peritos, al tocarlas, dijeron sentir frías, como el papel de los difuntos.

Aunque ninguna denuncia formal pesaba aún sobre los vehículos, el Ministerio Público decidió quedarse con todo: motos, documentos, carro y pastor. El escándalo huele a incienso quemado, a vergüenza institucional, y a una traición tan íntima que duele como una maldición pronunciada en misa.

Ahora, en los pasillos del Comando Cibao Central, los agentes han vuelto a rezar. Pero esta vez, con los ojos bien abiertos.

Cautivadora la narrativa de la historia, parecía un cuento lleno de intriga.